Home » Tests » Plattenspieler Luphonic H1 – Audiophile Leichtigkeit

22. Oktober 2024

von Volker Frech

RedakteurVerblüffend anders: Luphonic setzt bei seinen Plattenspielern auf luftiges Design und leichte Bauweise – und erreicht trotzdem eine Top-Performance. Dafür sorgen ein cleverer Material-Mix, ein laufruhiger Synchronmotor mit ausgelagerter Präzisions-Steuerung, ein spielfreies Lager – und nicht zuletzt der selbstentwickelte Tonarm. All diese Meriten bietet in purster Weise der H1. Im Test hat uns Luphonics Startmodell ein ums andere mal überrascht.

Außergewöhnlicher Auftritt: Der Luphonic H1 präsentiert sich als luftig-leichter Plattenspieler mit modern-minimalistischem Design.

Bestehende und bewährte Konzepte neu denken – das ist der Ansatz von Luphonic. Dahinter steckt Thomas Luh, der seit 2020 als Einmann-Unternehmen im hessischen Linden die Entwicklung und Fertigung von Plattenspielern betreibt. Luhs Anspruch ist hoch: Die Geräte sollen klanglich hervorragend sein, ein technisch ausgefeiltes Design aufweisen und mit ansprechendem Styling punkten. Letzteres gelingt auf Anhieb: Der H1 sorgt mit seinem außergewöhnlichen Auftritt sofort für große Augen. Das Chassis des Plattenspielers besitzt die Form eines filigranen H, mit aufliegendem Plattenteller sind allein die schlanken Längsstege sichtbar. Was für ein luftiges Design: Der Teller scheint zu schweben, auch das Chassis wirkt durch die Unterfütterung mit hohen Kegeln wie befreit von jeglichem Bodenkontakt. Das gelungene Styling befördern die geschmeidige Abrundung aller vertikalen Winkel dieses „H“ sowie die glatten, matten, monochromen Oberflächen: Das Chassis ist schwarz gehalten, der Teller wahlweise schwarz oder weiß. Mit dieser clean-eleganten Anmutung verströmt der H1 minimalistische Modernität.

Ein Blick auf das bloße Chassis zeigt die H-Formgebung des Chassis, die bei der Modellbezeichnung des Plattenspielers Pate stand.

Steifes Sandwich-Chassis von staunenswerter Leichtigkeit

Die Chassis-Oberfläche ist ein ebenso dekoratives wie robustes Hochdrucklaminat. Aus diesem mattschwarzen Kunststoff besteht auch die Unterseite. Zwischen diesen beiden dünnen Laminat-Schichten steckt ein zweieinhalb Zentimeter dicker Kern aus PU-Hartschaum. Dieser Schaum ist ungemein leicht und besitzt per se eine sehr hohe Festigkeit. Sie wird durch das zugfeste Laminat, das unter Druck ganzflächig mit beiden Seiten des Schaums verklebt wird, abermals gesteigert. Das Ergebnis ist ein extrem steifes Sandwich, das ein staunenswertes Geringgewicht von gerade mal 460 Gramm auf die Waage bringt. Dieser Material-Mix ist ebenso wie die „H“-Formgebung das Ergebnis des Neu-denken-Ansatzes beim Streben nach einem vibrations- und resonanzoptimierten Chassis. So bleibt der Tonarm weitestgehend von unerwünschten Material-Schwingungen verschont. Der Querbalken des „H“, von dem sich auch der Modellname des Plattenspielers abgeleitet, ist nun der Träger sowohl des Motors als auch des Lagers.

Das Chassis des H1 besteht aus einem Material-Sandwich: Den Kern bildet eine zweieinhalb Zentimeter starke Schicht aus festem PU-Hartschaum, er ist ober- und unterseitig ganzflächig mit Laminat verklebt. Zusammen ergibt dies eine knapp 500 Gramm leichte und trotzdem überaus steife, resonanzresistente Basis. Unter dem Chassis sind vier höhenverstellbare Kegel eingeschraubt. So kann der H1 absolut waagerecht ausgerichtet werden. Die Kegel sorgen zudem für eine punktuelle, definierte Ankopplung an den Untergrund und wirken sich positiv auf die Wiedergabe aus. Das zeigt sich bei einem Austausch gegen gewöhnliche Metallspikes.

Spielfreies Lager für geschmeidigen Lauf

Durch die dafür nötigen Aussparungen und wegen seiner Länge besitzt der Querbalken nicht die gleiche Steifigkeit wie die Längsstege, sondern weist eine geringfügige Flexibilität und Torsionsfähigkeit auf. Das hier mittig eingebettete Lager führt die perfekte Symmetrie der H-Form fort. Dieses Lager ist ebenso klassisch wie qualitativ. In ein Aluminium-Gehäuse ist eine Hülle aus anschmiegsam-weichem Messing eingepresst, der Lagerspiegel im Buchsenboden besteht aus ultrahartem Teflon. Hierauf läuft die unterseitig plane Stahlspindel. Diese Achse ist mit akribischer Präzision auf perfekte Passgenauigkeit hin gedreht. Dies zeigt sich, wenn man den Metalldorn mitsamt dem zuvor aufgesteckten Subteller in die Buchse einsetzt: Die Spindel sinkt gemächlichst hinein. Das überaus geringe Lagerspiel garantiert eine hohe Laufgeschmeidigkeit mit minimaler Reibung. Um sie abermals zu reduzieren, ist die Spindel mit dünnflüssigem Öl geschmiert. Der auf die Achse aufgesteckte Subteller ist eine ebenfalls präzisionsgedrehte Aluminium-Scheibe. Sie trägt einerseits den Hauptteller, andererseits dient sie als Laufrad für den geschliffenen Flachriemen.

Der Querbalken des H1 ist der Träger des Lagers und des Motors. Das zentrale Präzisionslager besitzt eine Buchse aus weichem Messing, im Boden dient extrem hartes Teflon als Lagerspiegel für einen minimalen und damit reibungsreduzierten Kontakt mit der auf ihr rotierenden Spindel. Zur Erhöhung der Reibungsarmut ist das Lager mit Öl geschmiert. Die exakt passend gedrehte Spindel, die hier eingesetzt wird, läuft hochgradig spielfrei und geschmeidig. Der weiter links positionierte Motor ist klein, aber fein: Er besitzt eine große Laufruhe und ist in eine spezielle Aufhängung eingepasst. So agiert er vibrationsentkoppelt vom Chassis.

Laufruhiger Synchronmotor mit externer Antriebs-Steuerung

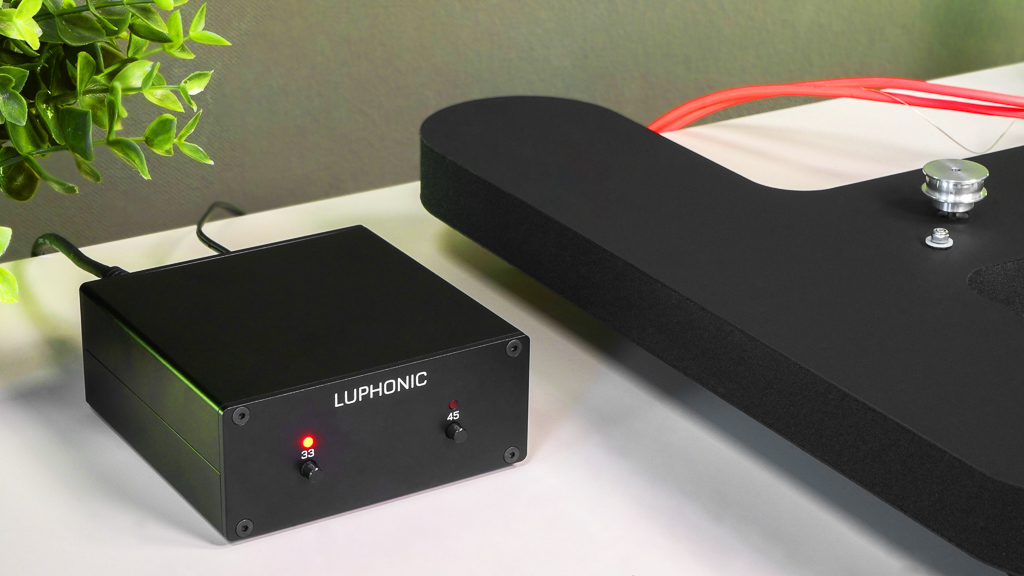

Über diesen Riemen versetzt ein laufruhiger Synchronmotor den Teller in Drehung. Der Zwölf-Volt-Motor ist so kompakt, dass er ebenfalls Platz im Querbalken des H-förmigen Chassis findet. Hier ist er durch eine spezielle Aufhängung vibrationsentkoppelt. Kontrolliert wird der Motor durch eine externe, Mikrokontroller-überwachte Antriebs-Steuerung. Dieser selbstentwickelte „Wavemaker“ produziert präzise Sinus- und Cosinus-Wellen. Darüber hinaus kalibriert Thomas Luh die Steuereinheit und misst sie auf den jeweiligen Motor ein, bis er dank dieser individuellen Anpassung mit größtmöglicher Vibrationsarmut agiert. Am „Wavemaker“ dienen zwei Tasten der Wahl der Rotationsgeschwindigkeit, also 33⅓ UpM oder 45 UpM. Drückt man beide Taster gleichzeitig, gelangt man in den Pitch-Modus. Nun kann man in feinen Schritten das Tempo anpassen, um eventuelle Abweichungen zu korrigieren. Die Antriebs-Steuerung wird wiederum von einem ausgelagerten Steckernetzteil gespeist. Auf diese Weise können Stromversorgung und Steuerung entfernt vom Plattenspieler positioniert werden – zugunsten einer großen Einflussfreiheit und einer aufgeräumten Optik.

Eine externe, Mikrokontroller-überwachte Antriebs-Steuerung sorgt für die Speisung und die hochkonstante Drehzahl des Motors – wahlweise mit 33⅓ UpM oder 45 UpM. Dieser von Luphonic selbstentwickelte „Wavemaker“ ermöglicht ebenso die Feinkalibrierung der Rotationsgeschwindigkeit. Die Auslagerung der Steuerung ermöglich es, diesen „Wavemaker“ optisch unauffällig zu platzieren.

Erstklassiger Tonarm aus eigener Entwicklung

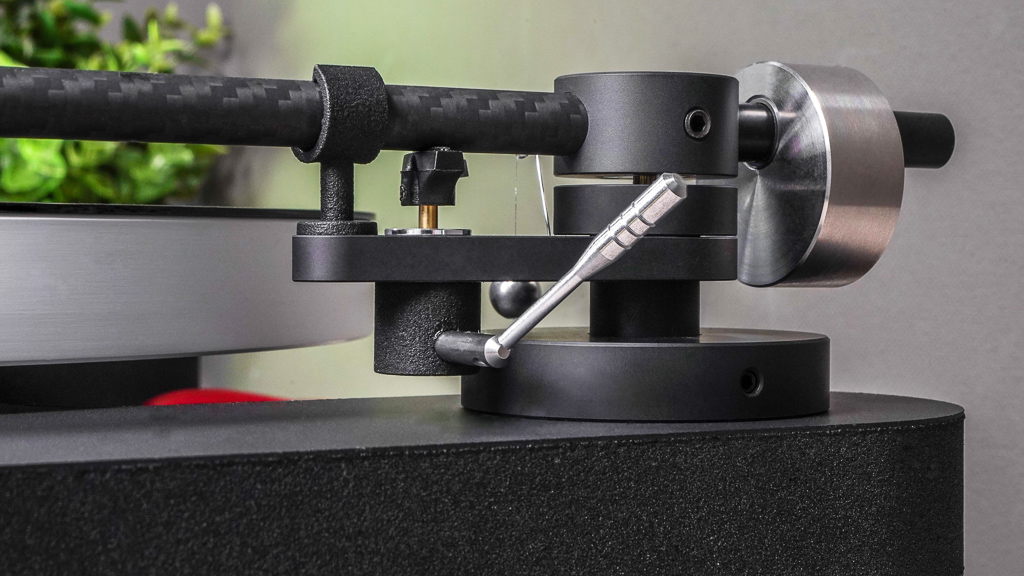

Dieser Minimalismus setzt sich beim Tonarm fort. Thomas Luh ist hier nicht den einfachen Weg gegangen, ein Fremdfabrikat einzubauen, sondern hat mit dem K2 einen eigenen attraktiven Arm entwickelt, der mit seiner dunkelmatten Optik und dem schnörkellosen Design bestens mit dem H1 harmoniert. Dieser Drehtonarm kommt aber auch bei allen größeren Laufwerken von Luphonic zum Einsatz und ist ebenso als Neuneinhalb- oder Zwölfzöller auch solo erwerbbar. Hier hat der Neu-denken-Ansatz ebenfalls zu einer Kombination von Bewährtem und Innovativem geführt, um einen vielfach einstellbaren und zugleich einfach handhabbaren Arm zu kreieren, der mit Steifigkeit, Resonanzarmut, Spielfreiheit und Leichtgängigkeit punktet. So ist das Lager klassisch kardanisch ausgelegt, die Aufhängung und Lagerung wurde horizontal wie vertikal mit präzisen Miniaturkugellagern aus japanischer Fertigung realisiert. Sie erlauben eine sauber-sensible, wunderbar reibungslose und trotzdem definierte Bewegung des Tonarmrohrs. Es besteht aus resonanzresistentem Carbonfaser-Geflecht und passt mit seiner schlank-zylindrischen Auslegung zur kompakten Dimensionierung des Lagers.

Der K2-Tonarm des H1 ist ebenfalls eine komplette Eigenentwicklung von Luphonic. Natürlich ist auch dieser attraktive, filigrane Arm auf Resonanzarmut hin konzipiert. Hierzu trägt das zylindrische Rohr aus steifem, schwingungsresistentem Carbonfaser-Geflecht bei. Dieser 9,5 Zoll messende Radial-Tonarm ziert auch die größeren Modelle der Manufaktur.

Vielfache Einstell-Möglichkeiten

Hinter dem Lager findet das Rohr einen Fortsatz aus ebenfalls vibrierunwilligem POM. Auf diesen Kunststoff-Stift wird das Gegengewicht aufgeschoben. Es besteht aus gedrehtem Edelstahl und kann dank seiner Masse die meisten marktüblichen Abtastsysteme mit einem Gewicht von fünf bis vierzehn Gramm ausbalancieren. Aufgrund der exzentrischen Bohrung ist der Schwerpunkt des Gewichts nach untern verlagert, er befindet sich nun auf einer Linie mit dem Tonabnehmer. Dies soll die vertikale Führung des Abtasters verbessern, was sich in größerem Detailreichtum und höherer Auflösung zeigt. Um die Zugkräfte auszugleichen, die beim Abspielen auf die Nadel wirken, bietet der H1 eine Antiskating-Lösung mit einem Gewicht, das über einen Faden aufgehängt ist am Einstellring stufenlos verstellt werden kann. Dies geht mit dem gleichen Inbus-Schlüssel, mit dem ebenso einfach und unkompliziert auch alle andern Einstellarbeiten von der Tonarmhöhe über die Gegengewichtsjustage bis zur Azimut-Korrektur fürs senkrechte Ausrichten der Tonabnehmernadel vorgenommen werden können.

Der Radialtonarm besitzt ein klassisch-kardanisches Lager. Für die leichtgängige und zugleich exakte Beweglichkeit sorgt eine Aufhängung und Lagerung mit präzisen Miniaturkugellagern. Der ölgedämpfte Lift ermöglich ein sanft-geschmeidiges Heben und Senken des Arms. Das am hinteren Armende aufgesetzte Gegengewicht besitzt eine exzentrische Bohrung. Dadurch wird der Schwerpunkt tiefer gelegt, er befindet sich somit auf gleiche Höhe mit dem Abtastsystem am anderen Ende des Arms.

Leichte Spezial-Kopfplatte, schwerer Corian-Teller

Die Azimut-Korrektur geschieht über die Fixierung der angesetzten Kopfplatte. Diese gekröpfte Headshell ist nun, nach den bisher klassischen Konzepten, die Innovation: Luhs Lösung ist, nach etlichen Versuchen mit verschiedensten Materialien, gesintertes Polyamid, welches mit winzigen Glaskugeln dotiert ist, die etwa 40 Prozent des Materials ausmachen. Diese Spezial-Headshell wird mit einem industriellen 3D-Drucker gefertigt, die Materialverschmelzung gelingt per punktueller Laser-Erhitzung. Das Ergebnis ist eine Kopflatte, die bei niedrigem Gewicht eine hohe Steifigkeit besitzt und zudem die Ausbreitung von klangschädlichen Resonanzen hin zum Tonarmrohr verhindert. Den Übergang, also die Aufnahme der Kopfplatte und das Ende des Tonrohrs, optimiert Luh manuell, bis sich beide Teile so passgenau fügen, dass sie quasi eine Einheit darstellen. Im Ganzen erweist sich der K2 mit seiner schlank-kompakten Konstruktion als leichter bis mittelschwerer Tonarm mit niedriger effektiver Masse. Schwerste Komponente des H1 ist letztlich der 1,9 Kilo wiegende, 24 Millimeter hohe, aus hochdichtem, ebenfalls resonanzarmem Corian bestehende Plattenteller.

Vorderseitig mündet der Tonarm in eine Spezial-Kopfplatte, die Luphonic ebenfalls selbstentwickelt hat. Sie besteht aus gesintertes Polyamid, welches mit winzigen Glaskugeln durchsetzt ist. Die Fertigung geschieht über einen industriellen 3D-Drucker. Diese Headshell ist über eine passgenaue Aufnahme mit dem Arm verbunden. Durch diese Zweiteilung von Kopfende und Rohr kann die Headshell gedreht werden, um einen etwaigen Azimutfehler, also eine Schiefstellungen der Nadel, zu korrigieren. Mit der Inbus-Schraube wird die Verbindung final fixiert.

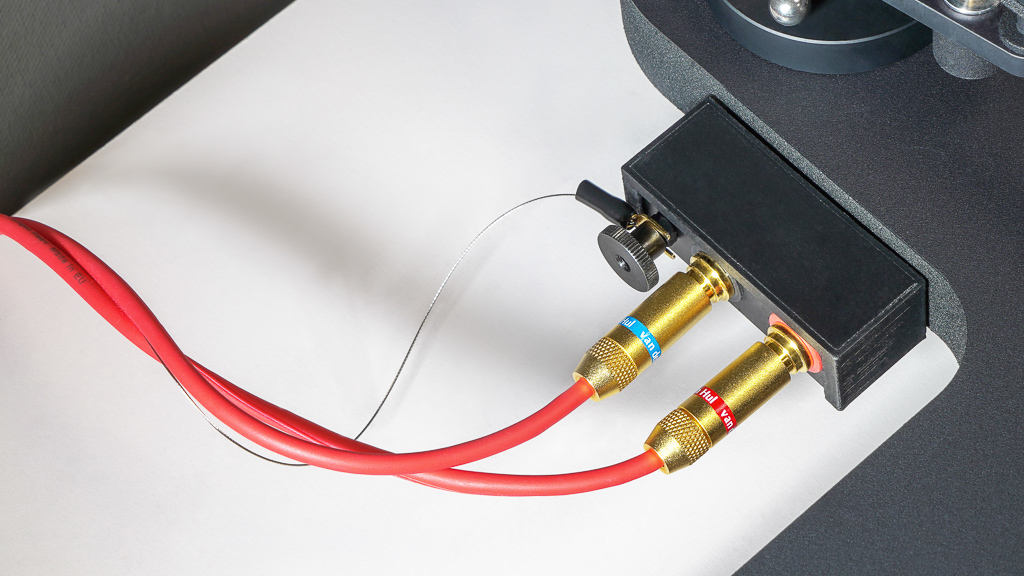

Der Luphonic H1 in der Praxis

Diesen Teller setzten wir im Hörraum erst zum Abschluss auf das Chassis. Zuvor nehmen wir die Verkabelung vor, weil die beiden Cinch-Buchsen und die Erdungsklemme sonst schwer erreichbar snd: Die Anschlüsse sitzen auf der Innenseite des rechten H-Schenkels. Dabei gilt es, das H1-Chassis festzuhalten, weil es aufgrund seiner Leichtgewichtigkeit sowie der kleinen und harten Kontaktflächen seiner Kegelfüße eine ziemliche Mobilitätsbereitschaft auf glatten Untergründen zeigt. Mit hernach aufgesetztem Teller beweist der H1 hingegen eine überraschend solide Standhaftigkeit. Geht doch! Die Kegelfüße ermöglichen nun eine genau waagerechte Ausrichtung. Die sollte man beim H1 gewissenhaft betreiben, denn in sauberster Horizontal-Lage ist die Lagerreibung am geringsten, die Nadel unbelastet von Gefälle-Einflüssen – und das Chassis frei von Material-Spannungen gerade des Mittelbalkens. All das zeigt sich in einer besseren Performance. Dies kann man durchaus hörbar erfahren, indem man einen der Kegel mal in eine höhere oder niedrigere Position dreht – prompt verändert sich die Akkuratesse.

Das Antiskating zum Ausgleich der Zugkräfte, die beim Betrieb auf die Abtastnadel wirken, ist ebenfalls klassisch mit einem Fadengewicht realisiert. Zur Veränderung dieser Gegenkraft lässt sich der Metallring (an dem das Kugelgewicht letztlich hängt) auf dem horizontalen Stift, der aus der Lagerdiose ragt, verschieben und dann mit einer Inbus-Schraube arretieren.

Geschmeidige Gelassenheit

Den H1 schließen wir an unseren Phono-Vorverstärker Lehmannaudio Decade an, als Vollverstärker kommt der Hegel 360 zum Zuge, der Lautsprecher ist zuerst die KEF LS50 Meta, später die B.M.C. PureVox. Unter die Kopfplatte des Tonarms montieren wir das MM-System G1006 aus Goldrings beliebter 1000er-Serie. Es tastet mit einer elliptisch geschliffenen Nadel ab. Auf den Plattenteller kommt das Album „Beat“ vom Tingvall Trio – doch bevor wir die Nadel in die Platte senken, achten wir erst mal auf Chassis, Motor und Lager: Beim H1 ist nirgendwo eine Vibration spürbar, der Teller läuft leicht und geschmeidig, ruhig und geräuschfrei. Diese Gelassenheit hätten wir dem leicht-kompakten Plattenspieler so nicht zugetraut. Chapeau! Diese Ruhe zeigt sich dann auch in einer entspannten Wiedergabe. Wir spielen direkt den Titeltrack des Albums: Beats ist eine melancholische, fast schon poppige Jazz-Nummer, die durchgängig auf ein viertöniges, stetig wiederholtes Bassmotiv aufbaut.

Am geöffneten Klavierkorpus

Das könnte monoton sein, ist in Wahrheit aber kontemplativ: „Beat“ ist Musik, in der man versinken kann. Dies liegt auch an der Wiedergabe des H1. Er stellt uns das mit Schlagzeug, Bass und Klavier besetzte Trio ab der ersten Sekunde auf eine schön breite und tiefe Bühne und platziert uns direkt in die erste Reihe. Das Trio beginnt gemeinsam, doch schon bald übernimmt Pianist Martin Tingvall das erste Solo. Sein Flügel ist rechts positioniert, und sein Spiel klingt so gegenwärtig, als könnten wir in den geöffneten Klavierkorpus hineinhören. Wir registrieren jeden einzelnen Tastenanschlag, den Tingvall auf der Klaviatur vollführt, und erleben dabei das Anschlagen der Hämmerchen auf die Saiten. Tingvall variiert in den Melodielinien seiner rechten Hand die Anschlagsstärke, und der H1 arbeitet das mit sehr guter Dynamik heraus. Das gelingt nur durch Impulstreue und Akkuratesse – und diese vorzüglichen Eigenschaft besitzt der H1. So wirkt Tingvalls Klavierspiel überaus lebendig.

Der H1 ist ein Riemen-Plattenspieler. Das geschliffene Kunststoff-Flachband dient nicht nur als Transmissionsriemen der Kraftübertragung, sondern sorgt auch für eine mechanische Vibrationsentkopplung von Antrieb und Lager, was die Laufruhe befördert. Als Laufrad dient ein Subteller aus Aluminium, in den passgenau die Spindel eingesteckt ist. Auf diesen Subteller wird schließlich der eigentliche Plattenteller aufgelegt. Er wiederum ist aus Corian gefertigt. Dieser Mineralwerkstoff ist überaus resonanzarm und besitzt eine relativ hohen Dichte – also vorteilhafte Eigenschaften für einen Plattenteller.

Transparente Wiedergabe

Sobald Tingvall dann seine Töne aushält, können wir auch ihr Zusammenklingen genießen. Da ein Flügel weitgehend mehrere Saiten pro Ton besitzen und auch die benachbarten Saiten angeregt werden, schwingt hier eine Vielzahl an gespannten Metalldrähten. Ihre Schwingungen überlagern sich, bewirken eine Verstärkung oder Auslöschung in einzelnen Frequenzbereichen und erzeugen so einen faszinierenden schillernden Gesamtklang, der sich in seinem Ausklingen beständig ändert. Es ist ein Vergnügen, in diesen Klangkosmos einzutauchen und dem Changieren der Töne nachzuspüren. Das klappt nur bei einer klaren, transparenten Wiedergabe, und macht erst so richtig Spaß, wenn das geradezu kontemplative Ton-Ausklingen entspannt reproduziert wird. Das gelingt dem H1 prima! Die Ruhe reicht bis in den Bass, auch das ist für eine entspannte Wiedergabe nötig. Auch hier zeigt sich der H1 souverän: Omar Rodriguez Calvo übernimmt gleich den zweiten Solo-Part. Der halblinks stehenden Bassist spielt bislang stoisch das stets wiederholte Viert-Ton-Motiv und liefert damit das Song-Fundament.

Großzügige Dreidimensionalität

Hat dieses Ostinato-Fundament, das der H1 mit souveräner Gelassenheit liefert, uns entspannt ins Sofa sinken lassen, so sind wir beim Solo wieder gespannt, denn Calvo glänzt mit melodiösen Ausflügen übers Griffbrett. Dies bildet der H1 ebenfalls plastisch ab: Wir hören jedes Zupfen der Fingen an den Saiten, auch die Geräusche der Spielhand, können sogar physisch die Kraftimpulse spüren, die von jedem gespielten Ton ausgehen. Dabei präsentiert Calvo uns die Klangcharakter-Vielfalt seines Kontrabasses: Das Drahtige in den tiefen Lagen, das Knurren in mittleren Regionen, das Näseln in hohen Griffbrett-Gefilden – auch hier gelingt dem H1 eine präsente Darstellung. Dies wird durch das Schlagzeug vollendet: Jürgen Spiegel spielt mit Besen, und hier ist jeder zarte Streicher über das Snare-Fell oder die Becken heraushörbar – klar, definiert, akkurat, und fein dynamisch gestaffelt. Als hinten postiertes Instrument markiert das Drumset die Bühnentiefe – und hier zeigt sich abermals die großzügige Dreidimensionalität der weiträumigen, offenen Wiedergabe.

Das Anschlussterminal sitzt auf der Innenseite des rechten Schenkels – also so nah wie möglich am Tonarm, was einen kurzen Kabelweg ermöglicht. Durch die innseitige Platzierung der Anschlüsse ist beim Betrieb mit aufgesetztem Teller das Phono-Kabel optisch quasi unsichtbar. Zur Vermeidung von Brummschleifen ist der H1 mit einer Erdungsklemmen ausgestattet.

Gelungene Orchesterabbildung

Diese Dreidimensionalität, Räumlichkeit und Plastizität erleben wir auch im Großformat Anna Netrebko und Rolando Villazón singen aus Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ das Duett „Va je t’ai pardonné“, begleitet werden sie von der Staatskapelle Dresden. Der Klangkörper eröffnet das Duett, und dank der guten Durchhörbarkeit erleben wir das Ineinandergreifen der Streicherstimmen. Es beginnt rechts bei den zweiten Geigen und den Celli, wird dann von den links sitzenden ersten Geigen fortgeführt, dann ist das gesamte Orchester im Tutti vereint. Schon diese Orchesterabbildung ist sehr gelungen. Vor der Staatskapelle besingen nun Netrebko als Julia und Villazón als Romeo ihre Liebe – und wieder genießen wir dank der Präzision, Detailtreue und Dynamikfähigkeit die Präsenz dieser beiden Weltstars, als sängen Netrebko und Villazón direkt vor uns. Jetzt ersetzen wir probehalber mal die Kegel des H1 gegen Standard-Spikes – und verlieren prompt etwas an Transparenz, Dynamik und Bass. Also: Die Kegel gehören zum Konzept.

Feinsinniges Laufwerk

So ist dann auch Trentemøllers Electronica-Soundcollage „The Forest“ ein Genuss. Hier spart der Däne nicht mit akustisch anspruchsvollem Input: Abgrundtiefe Synthie-Bässe, schwebende Klangflächen, darüber ein Reigen von Stimmen-Einspielungen sowie zirpender und ratschender, tickender und reibender Einsprengsel, die irgendwo im Raum aufploppen und dann umherschwirren, alles unterlegt mit elektronischen Drum-Samples und fetten Beats. Damit Trentemøllers Musik richtig Spaß macht, müssen diese Sounds souverän wiedergegeben werden, sonst wird’s nervig. Dem H1 gelingt dies sehr gut, und so ist „The Forest“ eine Entdeckungsreise in Sachen Klang-Komposition. Noch besser wird’s nach einem Systemwechsel von MM zu MC: Mit dem nun montierten Goldring Ethos ist die Wiedergabe noch offener, freier, weiträumiger, erweist sich die Abbildung als detailreicher, ist die Darstellung noch präsenter und körperhafter – seien es Trentemøllers Sound-Samples, seien es die Orchesterinstrumente und Sänger in Gounods Opernarie. Diese Wiedergabequalitäts-Steigerung ist mit dem H1 und insbesondere seinem Tonarm sehr gut erfahrbar. Ein feinsinniges Laufwerk!

Der Luphonic H1 im Einsatz: Mit seinem Clean Design passt er perfekt in ein modern möbliertes Ambiente. Hier spielt er mit dem Phono-Vorverstärker Lehmannaudio Decade, als Lautsprecher fungiert ein Paar KEF LS50 Meta.

Fazit

Was für ein erstaunliches Laufwerk! Mit dem H1 präsentiert Luphonic einen Plattenspieler, der sich mit seinem luftigen H-Design und seiner leichten Bauweise von allen gängigen Vinylabspielern abhebt. Trotz des Geringgewichts von insgesamt knapp vier Kilo liefert dieser in allen Teilen auf Vibrations- und Resonanzarmut hin konzipierte H1 eine ebenso erstaunliche Performance: Er punktet mit souveräner Ruhe, was einen entspannten Musikgenuss ermöglicht. Er agiert zudem mit großer Akkuratesse, anspringender Dynamik und sehr guter Plastizität und Räumlichkeit, was zu einer ebenso packenden wir präsenten Wiedergabe führt. Dies ist auch Luphonics selbstentwickeltem Tonarm zu verdanken, der sensibel und leichtgängig agiert, und ebenso dem überaus geschmeidigen, spielfreien Lager sowie dem genauen und konstanten Antrieb, dessen Synchronmotor von einer ausgelagerten, Mikroprozessor-kontrollierten Steuerung auf präzise Touren gebracht wird. So erweist sich der H1, der Luphonics Einstiegsmodell darstellt, als feinsinniges Laufwerk. Deshalb bildet er auch mühelos Qualitätssteigerungen ab, die man durch den Einsatz höherwertiger Abtastsysteme erzielt. Highlight!

Test & Text: Volker Frech

Fotos: Carina Burau

Klasse: Oberklasse

Preis/Leistung: gut

90 of 90

89 of 90

89 of 90

Technische Daten

| Modell: | Luphonic H1 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Plattenspieler |

| Preis: | ab 2.599 € (ohne Abtaster) |

| Garantie/Gewährleistung: | 2 Jahre |

| Ausführungen: | - Chassis: Mattschwarz - Teller: Weiß, Schwarz |

| Vertrieb: | IDC Klaassen, Lünen Tel.: 0231 / 22178822 www.idc-klaassen.com |

| Abmessungen (HBT): | 120* x 440 x 370 mm *mit Tonarm |

| Gewicht: | - Plattenspieler inkl. Teller: 3,7 kg - Chassis: 0,46 kg - Chassis incl. Motor, Pulley, Lager: 1,1 kg - Subteller: 0,7 kg - Teller: 1,9 kg |

| Prinzip: | - Riemenantrieb - Radialtonarm - manuell |

| Geschwindigkeiten: | - 33⅓ UpM - 45 UpM |

| Gleichlaufschwankung: | 0,07 % WRMS DIN (Herstellerangabe) |

| Tonarm: | Luphonic K2 (Radial-Tonarm, 9,5 Zoll, gerades Carbon-Rohr, kardanische Kugellagerung) |

| Ausgang: | 1 x unsymmetrisch (Cinch) |

| Lieferumfang: | - Luphonic H1 - Teller - Subteller - Achse - Riemen - Tonarm Luphonic K2 (für leichte und mittelschwere Tonabnehmer), incl. Gegengewicht und Antiskating-Gewicht - externe Motorsteuerung „Wavemaker“ - externes Steckernetzteil - 2 Inbus-Schlüssel für Tonarm-Justage - Bedienungsanleitung (Deutsch) |

| Pros und Contras: | + außergewöhnliches, schlankes, minimalistisch-klares Design + sehr gute Auflösung Detailreichtum + hohe Impulstreue, anspringende Dynamik + ruhig-souveräne Wiedergabe + transparente, plastische Abbildung + weiträumige Darstellung + extrem steifes, resonanz- und schwingungsresistentes Chassis + reibungsminimierter Lauf durch spielfreies Lager und Keramik-Kugellagerung + exakt agierender Tonarm dank präziser Lagerung + Tonarm vielfältig einstellbar: Azimuth, Antiskating, Auflagekraft (VTF), Auflagehöhe (VTA) + hochpräzise Motorsteuerung + individuelle Abstimmung der Motorsteuerung für jedes Exemplar hinsichtlich völliger Vibrationsfreiheit + hohe Gleichlaufstabilität + Drehzahlen (33⅓ UpM, 45 UpM) elektronisch feinstufig justierbar + Erdungsklemme + höhenverstellbare Füße + Manufaktur-Fertigung - Rutschneigung des gesamten Plattenspielers |

| Benotung: | |

| Gesamtnote: | Highlight |

| Klasse: | Oberklasse |

| Preis/Leistung: | gut |

| Getestet mit: | - Abtaster: Goldring G1006 (MM) - Phono-Vorverstärker: Lehmannaudio Decade - Verstärker: Hegel H360 - Lautsprecher: B.M.C. PureVox, KEF LS50 Meta - Signalkabel: Van den Hul The ISIS, Audioquest Black Beauty RCA - Netzkabel: Audioquest Monsoon |